锂电池已经改变了人们的生活方式,但长久以来,容量衰减一直是它的痛点。随着频繁使用,不论是手机电池,还是新能源汽车动力电池都会续航堪忧,最终报废。

这一问题即将得到解决。

北京时间2月13日,《自然》(Nature)主刊发表了一项来自复旦大学的研究成果《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》。

复旦大学高分子科学系彭慧胜、高悦团队提出了打破“电池基础设计原则中锂离子依赖共生于正极材料”的理论,通过AI和有机电化学的结合,成功设计了锂载体分子。

这种载体分子就像药物一样,可以通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,为“退役电池”的处理提供了一种全新方式,也生动诠释了AI何以赋能科研。

《自然》(Nature)主刊发表了来自复旦大学的研究成果《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》 (央广网发 受访者供图)

复旦大学高分子科学系彭慧胜、高悦团队通过AI和有机电化学的结合,设计出的锂离子载体分子——三氟甲基亚磺酸锂 (央广网记者 沈梅 摄)

“精准治疗”电池的大胆设想

锂电池工作时,锂离子在正负极之间循环往复实现能量转化,这个过程中,锂离子不断被损耗,造成电池容量的衰减和报废。然而,随着新能源汽车普及、智能终端迭代及可再生能源储能系统建设的加速推进,我们需要电池的循环寿命与能量密度实现数量级突破。

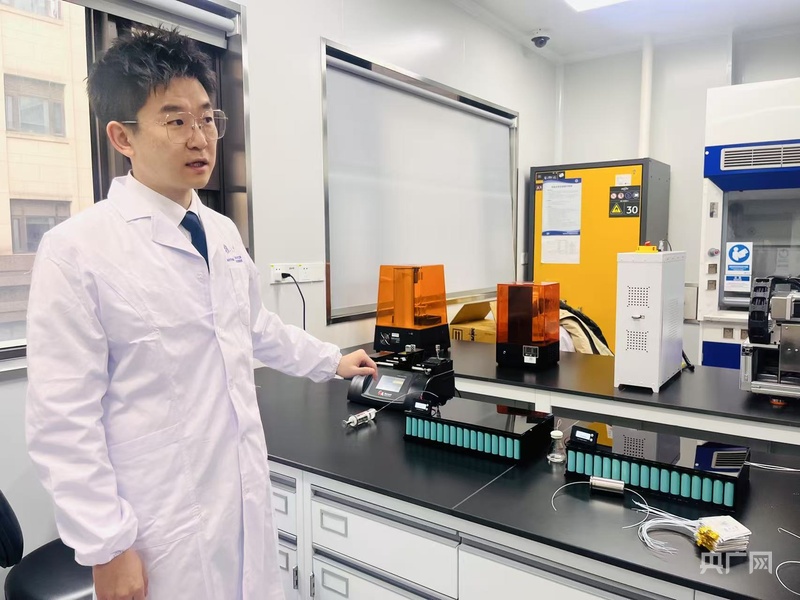

复旦大学高分子科学系青年研究员高悦在接受采访时表示:“自1990年问世以来,电池的结构一直没变,它需要正极负极活性的锂离子来实现能量转化。报废电池其实就是缺少这样的锂离子。一枚报废电池,它的正负极可能都还是好的。这个情况让我们联想到,人生病之后,我们会给他输入药物,补充一些物质,进行精准治疗。那么,为什么不能像治病一样,对电池‘精准治疗’,为它输入锂离子呢?”

复旦大学高分子科学系青年研究员高悦介绍科研成果 (央广网记者 沈梅 摄)

“无中生有”利用AI探索分子世界

可是,锂离子并不是医院里的药片、药水,并不能简简单单被电池摄入。输入锂离子需要合适的分子作为载体,去担当“搬运工”。高悦说:“实现锂载体分子的设想,需要分子具备严格且复杂的物理化学性质。咱们的‘搬运工’不仅要把锂离子带入到电池之中,还要将锂离子留下,最后自己还能马上出去。”

复旦大学高分子科学系实验室中正在运行AI的电脑 (央广网记者 沈梅 摄)

这样的分子闻所未闻,需要发明创造。这时AI发挥了作用。

团队利用AI结合化学信息学,将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质,构建数据库,经过四年的努力,成功获得了锂离子载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li)。复旦大学高分子科学系博士研究生陈舒、吴官滨向大家介绍:“AI可以帮助我们寻找一个可能的分子结构,通过数字化编码,搭建模型,算法模拟,最终获得我们需要的完美分子。”

合成这种分子后,团队验证了其性能,证实这个分子不仅成本低易合成,还能和各类电池活性材料、电解液等有良好的兼容性,成功在锂离子电池器件上实现应用。

“学以致用”开展全链条研究

在复旦大学高分子科学系的实验室,记者看到,这种载体分子可以通过为电池“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,实现容量的回复,对电池进行“精准治疗”而不是“宣布死亡”。

为电池“打一针”补充锂离子的设备 (央广网记者 沈梅 摄)

据介绍,使用这一技术,电池在充放电上万次后仍展现出接近出厂时的健康状态,循环寿命从目前的500—2000圈提升到超过12000—60000圈。同时,基于这一技术,电池材料必须含锂的束缚规则也被打破,使用绿色、不含重金属的材料构筑电池成为可能。

高悦介绍:“我们试图把这个研究成果应用到大规模的储能上来。”目前,团队正在开展锂离子载体分子的宏量制备,并与国际顶尖电池企业合作,力争将技术转化为产品和商品,助力国家在新能源领域的引领性发展。