摘要: 黄泥河流域是典型的岩溶山区河流,喀斯特地貌发育,水资源供需矛盾突出,工程性、水质性缺水并存,流域生态环境脆弱。河道生态流量研究是保障河流健康、维护经济社会持续发展的一项基础性工作。运用水文学法、水力学法、生境模拟法和基流分割法对流域内主要河流控制断面生态流量进行分析。研究表明: 水文学法和水力学法比较适宜推广运用,主要河流共9 个河道断面的生态流量介于2.35 ~ 23.3 m3 /s 之间。

关键词: 黄泥河; 河道生态流量; 喀斯特地貌

中图分类号: P333.5 文献标识码: B 文章编号: 1001-9235(2012) 03-0042-03

黄泥河地形地貌特殊,是典型的岩溶山区。流域生态环境脆弱,开展河道生态流量研究为保护好该流域脆弱的生态环境、为经济社会可持续发展提供水资源保障、为水行政主管部门审批取水许可提供依据都具有十分重要的作用。

随着河流水资源开发利用加快,河流生态与环境问题日益凸显,生态流量的概念也被广泛应用。由于研究者的视角及重点不同,出现了与生态流量相关的诸多概念,如“生态需水量”、“生态基流”、“最小下泄流量”和“河道生态环境需水量”等。

在澳大利亚和南非,生态流量基本含义是维持河流生态完整性和生物多样性的流量状况,或者说,生态流量就是留给河流自身用水需求的水量。世界自然保护联盟采纳的生态流量定义为“在用水矛盾突出、且用水量可以进行调度的河流、湿地和沿海区域,为维持正常的生态系统及功能所拥有的水量”。

本次研究河道生态流量基于保护水生生物指示物种所需的水量与保护整个河流生态环境所需的水量大致相同的假设,是维持水生生物生存所需的水量,同时它也可以满足河道不断流、萎缩等环境功能。

1 概述

1.1 流域概况

黄泥河流域涉及云南、贵州两省的1 区、7 县(市) 。是典型的岩溶地区,也即喀斯特地貌区,是珠江流域西江水系南盘江左岸的一级支流,位于云南省东南部与贵州省西南部之间,集水面积7 628.7 km2。流域内地势西北高、东南低,地形起伏大,流域平均高程1 800 m ; 流域内植被覆盖率较低,水土流失严重,汛期河流含沙量较大; 矿产资源丰富,尤以煤碳资源突出,煤质久负盛名,是煤碳出口的生产基地。

1.2 河流水系

黄泥河是南盘江一级支流,为滇黔省级河流。发源于曲靖市富源县白水镇支锅石村的一座无名山,源地高程2 200m,河长237.9 km,落差1 480 m,平均比降.0.69%。主要支流有九龙河、小黄泥河等。水系示意图见图1。

流域内水利化程度较高,截止2008 年底,黄泥河流域已建蓄水工程414 座,总库容4.35亿m3 ,兴利库容3.45亿m3 ,引水工程917 座,提水工程341 座。

1.3 水资源特点

黄泥河流域属东、西部型季风气候的过渡区,大部分地区气候温和宜人,山区河谷高差悬殊,立体气候明显。流域降水丰沛,多年平均降水量1 327.3 mm,多年平均径流量53.22亿m3 ,径流年内分配不均,汛期(6—11 月) 径流量约占全年的85%; 径流年际变化较大,丰、枯水年径流比约为2.5 倍; 洪水由暴雨产生,一般发生在6—9 月,陡涨陡落,单峰居多,一般历时7 ~ 10 天。受气象因素影响,水面蒸发有随高程增加而减少的趋势,流域多年平均水面蒸发量1 177. 4 mm,年内分配不均,主要集中在2—8 月,占全年的71. 5%。

2 河道生态流量研究现状

2. 1 国际研究现状

生态环境用水最早始于20 世纪40 年代的美国,提出了河流最小环境(或生态) 流量的概念。在20 世纪70 年代后,澳大利亚、南非、法国和加拿大等国家针对河流生态环境,比较系统地开展了关于鱼类生长繁殖与河流流量关系的研究,最著名的是1976 年Tennant 提出的Montana 法: 认为年平均流量与生境质量有关,研究结果表明: 平均流量的10% 是许多水生生物生存的下限,平均流量的30% (或更多) 是水生生物生存的安全值。

2. 2 国内研究现状

在我国, 90 年代前半期,生态用水的研究还只有其名而无实质内涵。在20 世纪70 年代末我国才开始探讨河流最小流量问题,主要集中于最小生态流量确定方法的研究,长江水资源保护研究所编著的《环境用水初步探讨》是其典型代表。黄河水利委员会在20 世纪80 年代编制的《黄河水资源利用规划报告》和《黄河水资源保护规划报告》中提出了一些重要断面的最小控制流量。1989 年,汤奇成在分析塔里木盆地水资源与绿洲建设问题时首次提出了“生态环境用水”的概念。

到了90 年代后期,特别是“九五”攻关项目“西北地区水资源合理利用与生态环境保护(96 - 912) ”的实施,生态环境需水量的研究才真正进入正轨。我国学者开展了一系列针对河流水系生态流量研究工作,特别是干旱、半干旱地区的河流水系生态流量研究取得了大量的成果。近年来,在南方水资源相对丰富地区的河流水系生态流量研究也在逐步开展。

黄泥河流域生态流量研究至今仍为空白,喀斯特水文地貌特殊,总体降水丰沛,局部生态问题突出。黄泥河位于珠江源头上段,生态地位重要,是我国实施西部大开发战略中生态建设的关键区域之一,所以研究生态流量意义重大。

3 黄泥河河道生态流量研究方法

近几年,国内不同学者对生态环境需水概念、计算方法进行了不同的研究,由于出发点和对生态需水研究尺度的不同,目前关于河道内生态流量的计算方法很多,总结起来可以分为4 类: 水文学法、水力学法、生境模拟法、基流分割法(适宜岩溶山区) 。

根据黄泥河流域的生态环境特点和保护目标,结合水文、地质、生物等资料,分别采用以上4 种方法计算生态流量,探索适合本流域的最佳方法和流量标准。

3. 1 水文学法

是依据历史水文数据确定生态流量的一种方法,又称作标准设定法或快速评价法。该法操作简便,基础就是要有一定系列而且连续的水文实测资料。主要有以下4 种分析方法:

a) 10 年最小月平均流量法。即最近10 年最枯月月平均流量的均值。该流量能满足一般河流污染防治及水体自净的生态需水。

b) 典型年最小月流量法。指选择满足河道一定功能,未断流,又未出现较大生态环境问题的某一年作为典型年,将典型年最小月平均流量或月径流量,作为满足年生态环境需水的平均流量或月平均径流量。

c) Q90 法。指将90%频率下的最小月平均径流量作为河道内生态流量。

d) 7Q10 法。采用近10 年中每年连续7 天最枯的平均流量的均值作为河流最小流量,维持河道生态功能。

3. 2 水力学法

是以栖息地保护类型的标准设定的模型,根据河道水力参数(如宽度、深度、流速和湿周等) 确定河流生态需水量,代表方法有R2CROSS 法和湿周法。本次采用湿周法,即建立河道断面湿周与流量的关系曲线,依据该曲线确定变化点的位置,则变化点对应的流量即为生态流量。

3. 3 生境模拟法

是对水力学方法的进一步发展,是利用水生生物和河道水力参数来共同确定河道内所需要的合理生态流量,目前被认为是最可信的评价方法。常用的有鱼类生境法。该法的关键是建立流速与流量关系,其有清晰的物理背景,与栖息地有直接联系,一般断面平均流速0. 31 m/s 对应的流量最适宜鱼类生存。

3. 4 基流分割法

是依据长系列的逐日流量资料,分割河川基流确定生态流量,该法是岩溶地区基于水均衡原理探索的结果。黄泥河流域地表、地下水交互补给频繁,枯季河川基流量基本接近河道内生态流量,基本反映了近期生态环境现状的流量,所以采用基流分割法分割河川基流量,并选取枯期基流量的平均值作为生态流量。

4 黄泥河生态流量计算

4. 1 流量标准

依据流域内河边、他谷、妥者、长底、普梯、岔江、乃格沙等水文站(或专用站) 的水文资料、实测大断面成果、实测流量成果和黄泥河常见鱼类等,分别采用上述4 种研究方法计算河道生态流量。黄泥河流域主要支流有九龙河和小黄泥河,流域内三片区域(含正源块择河) 除了人类活动对生态水文系统演变的影响具有强弱不同外,整体性、相似性、地理位置不重叠性和等级性基本相同,所以可以视为一个生态水文系统分析生态流量。

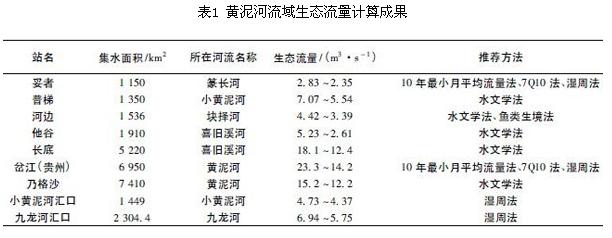

经分析,各断面不同方法计算的生态流量占多年平均流量的2. 9% ~ 22. 3%,比重较小的均为水力学法,就其原因,主要是受水力学法适用条件(即必须满足断面冲淤变化不大,且断面尽量单一) 和推求成果为最小生态需水量的限制,与多年平均流量相比,大多小于《水资源论证导则》规定的生态流量“原则上按多年平均流量的10% ~ 20%”的取值范围。水文学法(除他谷水文站外) 、生境模拟法和基流分割法计算成果均在20% 左右,符合《水资源论证导则》对河道生态流量的要求。所以推荐采用以下成果和方法作为本次研究的最终成果。认为在水生生物原有的生活条件下,该流量能维持现存的生命形式,该流量可以满足现在生物对水的要求。

4. 2 方法推荐

从表1 不难看出,9个代表断面中,水文学法全适用的占44%,部分适用的占22%; 湿周法占44%; 鱼类生境法仅有河边水文站适用,仅占11%; 综合分析,水文学法具有普遍适用性,其次是水力学法中的湿周法。此两种方法均依据水文参数,简便易行,实际工作中易于操作。

4. 3 存在问题

河流生态环境需水量具有调节气候、调蓄洪水、维持河流不断流、维持水生生物生存、补给地下水、输沙、休闲娱乐等功能,本次分析的生态流量仅限于满足水资源论证需求,偏重于水量分析,未考虑水质因素对生态环境需水影响。为确保黄泥河流域河流健康,仍存在以下问题亟待解决。

a) 缺乏水功能区监督管理实施方案。因黄泥河干流、支流小黄泥河均为省界河流,功能划分和管理各自为政,缺乏统一、联动的管理机制。

b) 缺乏水利工程联合调度和运行管理实机制。河流生态流量除自产水资源量外。枯期主要依赖水利工程排泄水量保证,目前黄泥河乃至曲靖市大中型水库基本是单库运行,没有形成联合调度机制。

c) 喀斯特地区“三水”转换规律研究不足。喀斯特地区特殊的水文地貌结构,导致该地区的“雨水”、“地表水”、“地下水”转换频繁,直接影响和控制不同介质环境的拦水、蓄水的分配状况,开展“三水”转换规律研究,可为喀斯特地区河流生态需水研究提供理论依据。

d) 鱼类生境法分析生态流量的推广运用受到限制。黄泥河流域现今生存有52 种鱼类,但对鱼类的生活习性研究仍为空白,缺乏鱼类与河床、水深、流速、流量等水文信息的相关研究或实验成果。

5 结语

a) 采用4 种方法计算黄泥河流域9 个断面的河道生态流量,通过对比确定了生态流量取值范围和相应的方法推荐使用,填补了云南省乃至中国西南地区喀斯特生态流量研究的空白。

b) 本次生态流量研究倾向于水量分析,要确保河流健康仍存在一些不足,其中水功能区监督管理、水资源配置、水利工程联合调度以及鱼类生活习性等是保障河流健康亟待解决的新问题。

c) 河道内预留生态流量的关键要有相应的保障措施,如何协调水电站经济效益、水工程供水效益以及其他建设项目效益间的关系,是保护河流道生态基本平衡与经济社会协调发展的关键。

参考文献:

[1]杨文寿,邓东明. 云南省中小河流水资源开发河流生态流量探讨[J]. 中国农村水利水电,2009(10) .

[2]张强,崔瑛,陈永勤. 基于水文学方法的珠江流域生态流量研究[J]. 生态环境学报,2010(8) .

[3]何玉芹,欧晓昆. 云南省水电站开发对生态环境的影响及保护对策[J]. 云南环境科学,2006(2) .

[4]王西琴. 河流生态需水理论、方法与应用[M]. 北京: 中国水利水电出版社,2007.

[5]陈进,黄薇. 长江环境流量问题及管理对策[J]. 人民长江, 2009(8) .

[6]崔树彬. 关于生态环境需水若干问题的探讨[J]. 中国水利,2001(8) .

[7]史方方,黄薇. 河道内基本生态环境需水量计算方法研究[J].水利科技与经济, 2008(10) .

[8]钟华平,刘恒,耿雷华,等.河道内生态需水估算方法及其评述[J]. 水科学进展,2006(3) .

[9]苏维词. 中国西南喀斯特山区生态需水概述[J]. 贵州科学,2006(1) .

作者简介: 高华永,男,云南会泽人,主要从事水利水电工程勘察、设计、施工和水资源评价等工作。