摘要:采用断面法对黄河宁蒙河段的冲淤量进行了计算,分析了该河段的水沙变化情况及冲淤特性。结果表明: 宁夏河道多年来呈微淤状态;内蒙古巴彦高勒—浦滩拐河段1962—1982年、1982—1991年、1991—2000年、2000—2008年年均淤积量分别为-0.009 亿、0.379 亿、0.540 亿、0.620 亿t; 内蒙古河道2000—2008年主槽淤积量占全断面淤积量的90.9%,造成平滩流量减小,严重威胁防凌、防洪安全。

关键词: 断面法; 冲淤特性; 水沙变化; 宁蒙河段; 黄河

宁蒙河段位于黄河上游的下段,全长1 203.8 km,峡谷河段与平原河段相间,其中宁夏青铜峡坝下—石嘴山河段(河长191.3 km) 和内蒙古巴彦高勒—头道拐河段(河长531.1 km)为游荡型河道,主流宽浅散乱、游荡多变。近年来,内蒙古河道主河槽淤积严重,平滩流量减小,防凌、防洪形势日趋严峻。宁蒙河段支流众多,宁夏河段较大支流有4 条,内蒙古河段较大支流有昆都仑河、武当沟及十大孔兑。

1 干流水沙变化

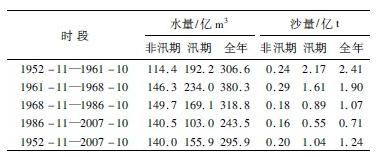

宁蒙河段水沙异源,水量主要来自上游吉迈—唐乃亥和循化—兰州区间,该区间汇集了洮河、大通河、湟水等20 多条支流,年来水量占下河沿站年径流量的60%以上; 沙量主要来自于循化—安宁渡区间的支流。下河沿断面为进入宁蒙河段的控制断面,该断面1952年11 月—2007年10 月多年平均径流量为295.9 亿m3,汛期水量占全年水量的52.7%;年均沙量为1.24亿t,汛期沙量占全年沙量的83.9%,见表1。

天然状态下(1952年11 月—1961年10 月) ,下河沿站年均水、沙量分别为306.6 亿m3 和2.41 亿t,其中汛期水、沙量分别占年水、沙量的62.7% 和90.0%。盐锅峡水库位于下河沿断面的上游,于1961年11 月蓄水发电,1961年11 月—1968年10 月,下河沿年均来水量为380.3 亿m3,其中汛期来水量占年水量的61.5%; 受盐锅峡水库拦沙作用的影响,年均来沙量为1.90 亿t,为天然状态下的78.8%。1968年9 月刘家峡水库投入运用至1986年10 月,汛期水量占年水量的比例由天然状态下的62.7%下降至53.0%,汛期来沙量仅为天然状态下的41.0%,非汛期沙量减少得不多。

表1 黄河下河沿水文站各时段水沙特征值

由于20 世纪80年代以来降水量减少,因此进入宁蒙河段的水量大幅度减少。1986年11 月龙羊峡水库投入运用至2007年10 月,龙刘水库(即龙羊峡、刘家峡两水库) 的联合调节运用改变了年内汛期、非汛期的来水比例,改变了汛期场次洪水的来水过程,减小了大流量出现的几率。该时段下河沿站年均来水量为243.5 亿m3,为天然状态的79.4%,汛期水量占年水量的比例为42.3%; 汛期沙量仅为天然状态的25.3%。

2 断面法计算的冲淤量

2.1 淤积断面测量情况

宁蒙河段淤积大断面测量资料甚少。宁夏河段大断面测量有4 次,测量时间分别为1993年5 月、1999年5 月、2001年12 月和2009年8 月,测量河段的范围为下河沿—青铜峡入库的22 个断面和青铜峡坝下—石嘴山河段的32 个断面。内蒙古河段巴彦高勒—头道拐河段为游荡型河段,也是内蒙古河段淤积最严重的河段,该河段大断面实测有6 次,测量时间分别为1962年、1982年、1991年12 月、2000年8 月、2004年8 月和2008年6 月,实测断面113 个,平均间距4.6 km,但各次测量的断面个数不一致,给冲淤量的分析造成了一定的不便。

2.2 计算成果

2.2.1 宁夏河段

1993年5 月—2009年8 月,宁夏河段多年平均淤积量为0.093亿t,其中主槽淤积量占全断面淤积量的39.8%; 下河沿—青铜峡入库处河道多年平均冲淤平衡; 青铜峡坝下—石嘴山河段河道呈微淤状态,多年平均淤积量为0.091 亿t。

(1) 1993年5 月—1999年5 月河道沿程冲淤变化。下河沿—青铜峡入库处河段为沙卵石河床,上段下河沿—永丰五队的河道比降为0.072%,该河段发生微淤; 下段河道比降为0.084%,河道呈微冲状态,冲刷主要发生在主槽。青铜峡坝址—仁存渡河段河道平均比降为0.06%,表层为沙土覆盖,其下为沙卵石层,河道冲淤变化不大; 仁存渡—陶乐渡河段河道平均比降为0.015%,河床由沙质组成,河床宽阔,边滩发育,该河段年均淤积量为0.108 亿t,大部分泥沙淤积在主槽; 陶乐渡—石嘴山公路桥河段河道比降较大,滩地坍塌,该河段发生冲刷。

(2) 1999年5 月—2001年12 月河道沿程冲淤变化。下河沿—青铜峡河段呈冲淤交替的状态,年均淤积量为0.007 亿t,主槽冲刷,滩地微淤。青铜峡坝下—石嘴山河段年均淤积量为0.123 亿t,青铜峡坝下—陶乐渡河段发生冲刷,陶乐—石嘴山河段发生淤积。

(3) 2001年12 月—2009年8 月河道沿程冲淤变化。下河沿—青铜峡河段上冲下淤,河道冲淤总体平衡。青铜峡—石嘴山河段呈冲淤交替的状态,多年平均呈微淤状态,淤积量为0.065亿t,主槽发生冲刷,滩地发生微淤。

2.2.2 内蒙古河段

内蒙古巴彦高勒—蒲滩拐河段1962—2008年6 月年均淤积泥沙0.275 亿t,其中主槽淤积量占全断面淤积量的52.0%。淤积主要发生在三湖河口—蒲滩拐河段,占全河段冲淤量的79.3%。

(1) 1962—1982年河道冲淤变化。该时期河道累计冲刷0.19 亿t,年均冲刷0.009 亿t,主槽年均冲刷0.181 亿t,滩地年均淤积0.172 亿t。受三盛公水库蓄水拦沙的影响,河道沿程发生冲刷。三盛公坝下—新河断面长336 km,冲淤相间,以冲刷为主,累计冲刷2.62 亿t; 新河—头道拐河段以淤积为主,区间有少量的冲刷。

(2) 1982—1991年12 月河道冲淤变化。该时期河段累计淤积3.415 亿t,年均淤积0.379 亿t,其中主槽淤积量占全断面淤积量的56.2%。淤积主要发生在三湖河口—昭君坟河段,主槽年均淤积强度为9.5 万t /km,其他两个河段的淤积强度为2.6 万~ 2.0 万t /km。从冲淤量的沿程分布看,基本上是冲淤相间,以淤积为主。淤积主要分布在昭君坟断面上下游及十大孔兑入黄段。

(3) 1991年12 月—2000年8 月河道冲淤变化。该时期河段累计淤积4.319 亿t,年均淤积0.54 亿t,其中主槽淤积量占全断面淤积量的87.6%。淤积主要发生在三湖河口—昭君坟河段和昭君坟—头道拐河段,主槽年均淤积强度分别为16.4万、8.9 万t /km。河道淤积加重,特别是主槽淤积比例增大。

从冲淤量的沿程分布看,淤积比较严重的河段位于三盛公坝下25 km左右的11 断面附近,其次是昭君坟河段。

(4) 2000年8 月—2004年8 月河道冲淤变化。该时期河段累计淤积2.479 亿t,年均淤积0.62 亿t,其中主槽淤积量占全断面淤积量的92.4%,几乎所有的泥沙都淤积在主槽。淤积主要发生在三湖河口—昭君坟河段和昭君坟—头道拐河段,主槽年均淤积强度分别为11.3 万、12.1 万t /km,淤积部位下移。

由于测淤断面较少,断面间距较长(最长为76 km) ,因此冲淤量的计算精度稍差。

(5) 2004年8 月—2008年6 月河道冲淤变化。该时期河段累计淤积2.468 亿t,年均淤积0.617 亿t,其中主槽淤积占全断面淤积量的89.5%。测量断面范围为黄淤1—黄淤87,黄淤87 以后断面冲淤量的计算是根据2000年8 月—2004年8 月该河段占全河段的比例推算的。

由黄淤89 断面(位于昭君坟—头道拐断面之间) 的典型断面套汇图(图略) 可知,该断面滩地在1962—2004年间淤高约1.3 m; 主河槽由宽度1 200 m 左右减少到400 m左右,主河槽的严重淤积造成平滩流量减小,中小洪水同流量水位明显抬升。

3 结语

(1) 近期(1986年11 月—2007年10 月) 进入宁蒙河段的水量大幅度减少,该时段年均水、沙量分别为243.5 亿m3 和0.71亿t。

(2) 根据宁蒙河段断面法计算成果,宁夏河道多年平均呈微淤状态; 内蒙古河道巴彦高勒—浦滩拐河段1962—1982年、1982—1991年、1991—2000年、2000年—2008年的年均淤积量分别为- 0.009 亿、0.379 亿、0.540 亿、0.620 亿t。

(3) 内蒙古河道近期主河槽淤积严重,2000—2008年主槽淤积量占全断面淤积量的90.9%,平滩流量减小,严重威胁内蒙古河段的防凌、防洪安全。

作者简介:周丽艳(1960-),女,河南郑州人,高级工程师,研究方向为河床演变及工程泥沙。